現用の移動用・発動発電機の使用が10年を越えましたので、更新する事

にしました。

その、新しい発電機を引き取りに、新潟まで出かけました。

代引きで送ってもらえば送料共で2,000円程度で済みますが、クルマで

出かけると、それ以上の「お楽しみ」があるのです。

数日前に、三条市では大水害が起ったそうですが、新潟は広いっちゃ。

きっと大丈夫....。

てなことで、新車のテスト走行も兼ねて....の長距離ドライブですが、

新規格の軽四輪って、一体、どの程度走るんでしょうねー。

☆出発〜上越へ

海の日に絡んだ2004年の三連休を控えた金曜日の深夜、我が軽四ワゴン

は、奈良・香芝インターを出発しました。

途中で仮眠(じゃなく熟睡)を取ったり、軽食(チン!!で調理された豪華、

イヤ、高価な?食事)を食べたり、鬼ゴッコをしてくるトラックを坂道で

振り切ったり、ついでに「何とかメーター」も振り切ったり....????

☆上越は災害とは関係無かった(R253)

冬の新潟を訪ねてみたかったのですが、今は夏。

「冬」のドナタ?じゃなく、「夏」子のサケを訪ねてみましょうか。

信号機がタテになっているのが、冬の豪雪を想像させてくれますネ。

しかし、水害発生地域に近い場所だけに、この「空の雲」は気を許せま

せんネ。

☆ここがホンダウォーク・桝屋さん

へへへ、実は、見落として、行き過ぎてしまったのです。

あまりにも、景色になじんだ「農機具屋さん」だったので。

☆専務の石塚さん

インターネットでも農機具の販売をしている「三代目」の方です。

事業の立ち上げから推移について、いろいろと、面白い話を伺う事が出

来ました。

店内の写真を撮り忘れましたが、結構広くて綺麗です。

モノの流れが良いからでしょうか、各種のオプションも在庫がありまし

たので、ついでに買ってしまいました。

もともと、この界隈では大きな商家なのでしょう。

国道を挟んで、かなりのスペースを商売に使用されていましたから、こ

りゃ税務署が興味を示さないワケが無い....。

この上越地方は、自動車交通の便が良い場所ですから、通販事業に向い

ているのかも知れません。

☆そこで、こんなのを買いました

中身は、ただのEU9iです。

自衛隊仕様としての特別なモノではありません。→○×サン。

単に発電機を買うだけなら、日本橋のマルエス商会で買えば良いのです

が、新潟に出かけた大きな目的が、発電機以外にあるのです。

(マルエス....って、隠語じゃ無い....)

☆おいしい「お米」は何処にあるの....かな?

これ、何だと思います....?

米どころ「新潟」で、地元の方が食べている米ですが、発電機のオマ

ケとして、米を10kg程ほど精米して頂きました。

京阪神で売っている出所や正体不明のコメじゃ無いですヨ。

「旨いコメの銘柄と、それを売っている場所を教えてくれっ」て、聞

いたら、「10kgぐらいだったら差しあげますよ....」と、なりました。

聞くところによると、コメはモミのまま低温保管して、食べる量だけ

その都度精米するそうです。

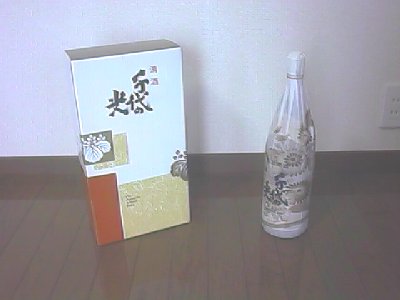

☆コメから出来るものは「酒」。

屋号が同じ「桝屋」、そう、上述の農機具屋さんの親戚です。

コメに加えて酒もくれる....と言う話は、さすがに辞退して酒屋に買い

に行きました。

こちらも、「Webでも出店してる」と、ご主人本人の口から聞きました。

(そんなの知らんかった....、ごめんね)

☆発電機の桝屋本店・石塚さんの「お薦め」は、これ。

新潟の酒は、他にも有名なものがあるようですが、県外に出荷されてい

るようなブランド・モノの本物が、私のような貧乏人の口に到達するワ

ケがありません。

むしろ、県内で飲まれているローカルな酒を、蔵....じゃなく、倉庫か

ら出してもらう.....べし、....かな。

東京(かどこか)で製造されている発動機が、新潟の上越の販売店から

全国にデリバリされている時代ですから、都会で売られているブランド

米や酒が、本当にどこから来たものかを知る由もありませんね。

じゃ、本当の旨いコメとサケを求めるならば.....???

地元の方が「いつも喰ってるモノ」を求めればヨイのです。

☆楽しい帰り道(大いなる寄り道、への出発)

結構、雨が降ってますが、雨より田圃に注目を。

窓外の畑に広がる「ひまわり」なら、ソフィア・ローレン。

では、田圃でなびく「稲穂」なら、誰なのでしょうかねぇ。

☆その道の先は直江津港...

ここからは、佐渡汽船が出航しているようです。

また、冬の佐渡に行きたいなぁ....。

かつて、四谷の一月会で、ド宴会旅行で行った事があるんです。

☆その後

北陸道を走り、富山・金沢に向かいましたが、その途中はトンでも無い

「大豪雨」が局地的に降りました。

豪雨は局地的ですが、道路の速度規制は「役所仕事」で広域です。

鱒寿司を買ってからチンタラ走っていると、某インターチェンジの側道

から白黒のパンダ模様に赤いトサカを付けたクルマが合流し、私の後ろ

にベタっと付いて来るじゃ無いですか....。

雨の為80km/h規制された道を、80〜95km/hで加減速しながらオネオネと

走ると、パンダちゃんもオネオネと追随してきます。

面白いので、加減速を繰り返して遊んでいたら、怒って追い抜いて行き

ました。

発電機・コメ・サケ・クーラーボックスに入れた買出し....。

血をタラフク吸った蚊のような「重量軽四」を追尾しても、富山県警の

ノルマは永遠に達成されませんがねぇ。

ターゲットは、なるべく外車にして欲しいものです。

☆能登道路から珠洲へ

深夜には、久しぶりの珠洲市に入り、そこで車中泊。

東京のJ-WAVEのプログラムを中継放送する金沢のコミュニティーFMを聴

きながら、ワゴン車の中で遅い晩飯をとり、一日が終わりました。

JFNでもJFLでも、JRNでもNRNでも、地方に行けば行くほど「東京の番組」

が聞けますね。

それを聞けない大阪の人は「日本のチベット」に住んでいる事にすら気

が付かず、阪神タイガースだけを応援して幸せな一生を過ごすんでしょ

うなぁ。

(大阪じゃテレビ番組も、プライム以外は、日本のチベット状態だよ)

☆すがすがしい、珠洲市の朝

逆光ですので、方向がわかるでしょう。

まさに、能登半島の端っこなのです。

☆珠洲市からの移動運用です

6年ほど前に目を付けた場所で、今回、やっと運用できました。

ヨコのクルマと比べて、軽は小さいと思いますか?

☆ナハハハ、軽のワゴンは快適ですなぁ

中年オヤジが気ままな一人旅をするには、十分な広さです。

☆能登半島を、さらに走ると滝も塩田もあります

次回は、この滝の前の旅館に泊まりましょうか。

そして、もう少し走ると、輪島になります。

夜はソレなりに、朝は朝市で楽しめるのが輪島です。

今回も私は泊まりませんでしたが、俗っぽい旅をするには、輪島で泊ま

るのが定番なのでしょう。

☆能登半島完全制覇に向けて

前回の能登ツアーは、富山から七尾を抜けて珠洲を経由し、輪島から能

登道路で金沢に抜けました。

今回は、輪島から羽咋まで、さらに国道で向かいます。

途中には、「おー」と思う絶景な場所もありましたが、小一時間ほど走

ると、ミョーに道路がヨイ場所が現れます。

そう、そこは放射線が漏れてるかも知れないような場所なんですね。

原発が存在する市町村は、気持悪い程「道路整備」が進んでいますが、

放射能が漏れた時には、「市町村」などの行政単位で影響があるんでし

ょうかねぇ。

半径数キロの円内にあっても、原発そのものが存在しない市町村は、取

り残されたような状態を呈していますが....。

☆クルマも潮干狩り

怖い場所はサッサと通過して、羽咋で休憩です。(実は、原発に近い)

クルマを止めたのは砂浜ですが、乗り入れ禁止の場所ではありません。

こんな呑気な写真からは想像が付きませんが、実は、普通の砂浜では見ら

れないような光景が....。

そう、ここは、観光バスにはねられるかも知れない「往来」なのです。

砂が道路を覆っているのではありません。

ここは、砂浜が道路なのです。

☆白川郷を経て

金沢から、東海北陸道に入りました。

かつて、私が東京〜大阪間をクルマで帰省していた頃は、名古屋の一宮

JCTの建設が始まったばかりでしたが、現在の東海北陸道は一部区間を

残して全通に近づきつつあります。

未開通部分は、白川から御母衣湖付近のみなんですが、地面を走ってイ

チバン美味しい区間なんですね。

白川卿を眺めた後は、景色の良い御母衣湖の湖畔に出ますが、機会があ

れば、今度は泊りがけで訪れたいと思う場所でした。

さて、御母衣湖は水力発電のための人造湖ですから、関西電力や電源開

発の発電所が数多くあります。

大きなダムが崩壊したら、下流の全てが流されるような構造は、奈良で

も同じですけど、そこで発電される電力が地元の人々の生活で「使われ

るかどうか」の差は、受ける印象が大きく異なります。

今回は「発電機を購入する旅」であったのですが、図らずとも「商用電

力源」を訪ねる旅にもなってしまったようです。

都会の人間の電気を賄うために「秘境の地」の自然を破壊してきたので

しょうが、高速道路などの交通手段が整備されると、何でこんな所に発

電所を設置したんだろうか....??、と疑問に思う機会も増えそうですね。

☆名古屋〜帰還

丸二日、走行距離1,600kmのドライブも、無事終了しました。

使用したクルマは、以前より排気量が半分になりましたが、特に問題に

なった点はありません。

むしろ、クロカン車からの乗換えですので、高速走行時の騒音は低下し

たほどです。

ただ、4WDターボのAT車ですので、燃費が悪いのが欠点。

しかし、先々代の私のクルマであるS-MXよりはマシですので、合格と言

う事にしましょう。

(C) 2001-2004 Hisa. All rights reserved.